Ce roman puissant et envoûtant, qui charrie la sève des arbres, le sang du gibier et le fracas des eaux en débâcle, ne se trouve selon son traducteur, plus que chez les bouquinistes d’Estonie. Dommage. Car, en lisant ce livre fabuleux qui déborde d’énergie et de grands espaces, de nature sauvage et d’hivers nomades, d’introspection et de quête de soi, on arpente avec bonheur d’immenses territoires.

D’abord, celui physique de la taïga qui ne saurait être ici qu’un simple décor, un simple cadre, une couleur locale. Elle s’érige en un personnage central car elle enveloppe le récit de ses appels, de ses secrets, de ses énigmes, de ses ressources. Et aussi sûrement que la neige recouvre une trace, elle ne cesse d’être, au fil des saisons de chasse, des 11 «haltes» qui étayent l’histoire, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre.

Ainsi la taïga est aimant et amante pour Niika-Nganassaan, le héros de ce livre. Il devient le psychopompe éclairé de Nikolaï Baturin (1936-2019), celui qui emmène le lecteur dans cet immense labyrinthe forestier.

Ce monde de liberté et de solitude blanche constitue en partie les zones de chasse que lui attribuent les autorités locales. Pour s’y déplacer Niika dresse des chiens de traîneau et skie. Pour s’y abriter, il construit des cabanes, parfois même avec sauna. Pour y vivre et y survivre, il cueille des baies, pose des filets dans les rivières, installe des lignes de pièges. La taïga est ainsi un refuge qui lui permet de s’abandonner à cette vie osmotique avec une nature qu’il aime et qu’il respecte en relâchant les femelles piégées et en se disant sans arrêt «Ne tue pas, chasse!» Il capture ainsi zibelines, écureuils, loutres, renards, gloutons… car il doit rendre des comptes et remplir son quota de fourrures. Au village, quand il rentre, il retrouve le joug de cet ordre soviétique qui encadre la vie et l’activité.

Monde intérieur

Mais pour Niika, la taïga est aussi un lieu qui l’ouvre sur une autre immensité. Celle, toute aussi vaste, de son territoire intérieur. C’est l’endroit où il dialogue avec Nganassaan ainsi que l’on baptisé les Evenks* qui ont aussi créé sa légende d’immense coureur de forêt. Nganassaan est son double, son miroir, celui qu’il questionne, qui nourrit ses rêves, accompagne son histoire.

Et dans ce monde immense, sauvage, Niika-Nganassaan n’éprouve jamais de solitude. Pour cet homme toujours en éveil, sensible aux énergies, la taïga est un monde animé, source de rencontres incroyables.

Un jour, il trouve ainsi une des cabanes squattée par un homme épuisé qui a brûlé tout le mobilier pour survivre, suscitant une colère fulminante du chasseur qui, de rage, brise la mandoline de l’inconnu. Mais la cohabitation hivernale forcée va faire évoluer la situation. Ce moribond s’avère un Zek évadé du goulag. Niika va non seulement le soigner de la gangrène qui attaque ses orteils gelés mais lui réapprendre à marcher. À se tenir droit et à réinvestir toute son humanité. Une restauration confirmée à la faveur d’un ultérieur et ultime rendez-vous surprise.

Ourses

Quant à l’humanité de Niika, elle va s’aiguiser au fil de deux autres confrontations importantes. En premier lieu celle de «Front blanc», une ourse à l’arcade sourcilière blanche, qui semble être amoureuse du trappeur. Puis celle d’Emili. Niika a délivré cette femme ensauvagée, mystérieuse et muette, d’un piège à loups après l’avoir traquée car elle détruisait ses dispositifs destinés à la capture des zibelines. Entre eux se noue une relation complexe et secrète. Emili, qui curieusement porte une longue mèche blanche enfouie dans sa chevelure et affiche des manières d’ourse, n’ira jamais au village mais Niika l’apprivoise avant qu’elle ne disparaisse non sans avoir eu le temps de mettre au monde une fille prénommée Ursula, petite ourse, car «tous les noms sont dans la taïga».

Un jour pourtant , Niika ne retrouvera ni Emili ni Ursula. Et tel Desou Ouzala tuant le tigre, il finira, à l’issue d’une situation confuse et imprudente par abattre malencontreusement «Front blanc» dont il emportera le cœur battant, comme le sien va battant pour Emili et l’enfant… Et pour comme pour en finir avec la taïga, avec cette histoire magnifique, sur le chemin du retour Niika tombe sur le corps gelé de Nganassaan. Une manière signifier que celui qui était en rupture à son arrivée dans la forêt, s’est retrouvé dans son unicité.

Sous le couvert d’un «Ouvert»

Enfin, ce roman voué au temple sacrée de la nature, ce roman plein d’animisme, de chamanisme, de solidarité et d’humanité permet au lecteur d’arpenter l’incroyable territoire littéraire que défriche l’auteur. Sous sa plume féconde, inventive et habitée, se développe un univers foisonnant. De plus, le propos fourmille de mots evenk d’ailleurs réunis et précisés en un glossaire final mais, en plus, Nikolaï Baturin les marie à des emprunts dialectaux tirés d’un estonien oublié qu’il se permet de réinventer, forgeant ainsi une langue qui s’érige en lieu de mémoire. À cet égard la postface du traducteur éclaire la lecture du livre et contribue à la sublimer en ne parlant plus de roman mais d’un «Ouvert».

Avant de lire «Cœur d’ourse», on pourrait penser rôder dans des profondeurs littéraires et des immensités froides habitées par la solitude, hantées par la peur du loup, sillonnées par la panthère des neiges et infiltrées par la crainte de l’ours déjà explorées par Jack London, Tchinghiz Aïtmanov ou Vladimir Arseniev. Mais on est projeté bien ailleurs. L’univers de Nikola Baturin est unique, extraordinaire et précieux. Par son propos, par son écriture mais aussi par la philosophie ou par l’enseignement ou par la force qu’il véhicule, ce livre exceptionnel parvient en effet fait bouger les lignes chez celui qui s’est laissé envoûté par celle de l’auteur.

*Les Evenks sont un peuple de Sibérie

«Cœur d’ourse», Nikolaï Baturin, 688 pages, Éditions Paulsen, septembre 2025

Des phrases: «- Est-ce qu’on peut être deux fois homme?

– Même une seule fois c’est impossible, dit-il. Mais il faut essayer.»

«Comme sur le tableau de Mendeleïev, chaque élément est à sa place, et il reste même des emplacements vides. Pourquoi vouloir nous éloigner de la taïga et de la nature, de l’eau et de la forêt? Pourquoi faire d’un peuple de la nature cultivé un peuple inculte…. Ne pourrons-nous pas simplement être des bergers, des chasseurs, des cueilleurs pour que perdure quelque part le peuple de la nature?»

«Il respectait désormais l’ours comme un maître, comme un chasseur de la taïga, comme son semblable…»

«L’homme erre. Pour savoir où aller, l’homme doit savoir où il se trouve. Niika ne le savait pas. Et il partit à sa recherche.»

«Ce qui arrive ne s’arrête pas, ce qui vient va venir, nos doutes ou nos convictions n’y peuvent rien changer. Ainsi la lumière et l’obscurité viennent du ciel, et non de notre tête. D’elle en revanche provient une lumière de contrefaçon, et seule l’obscurité est parfois authentique.»

«Je ne deviendrais ni un as de la tronçonneuse ni un scieur de long, c’était sûr. J’avais trop longtemps vénéré les arbres – et dans les hommes aussi j’aimais tout ce qui me rappelait les arbres.»

«Ce que nous avons aimé dans la souffrance s’enracine le plus profondément dans l’âme.»

«Je tombais à genoux près d’elle, et je compris, avec une lucidité douloureuse, que l’homme n’a jamais vu d’enfant tant qu’il n’a pas vu le sien.»

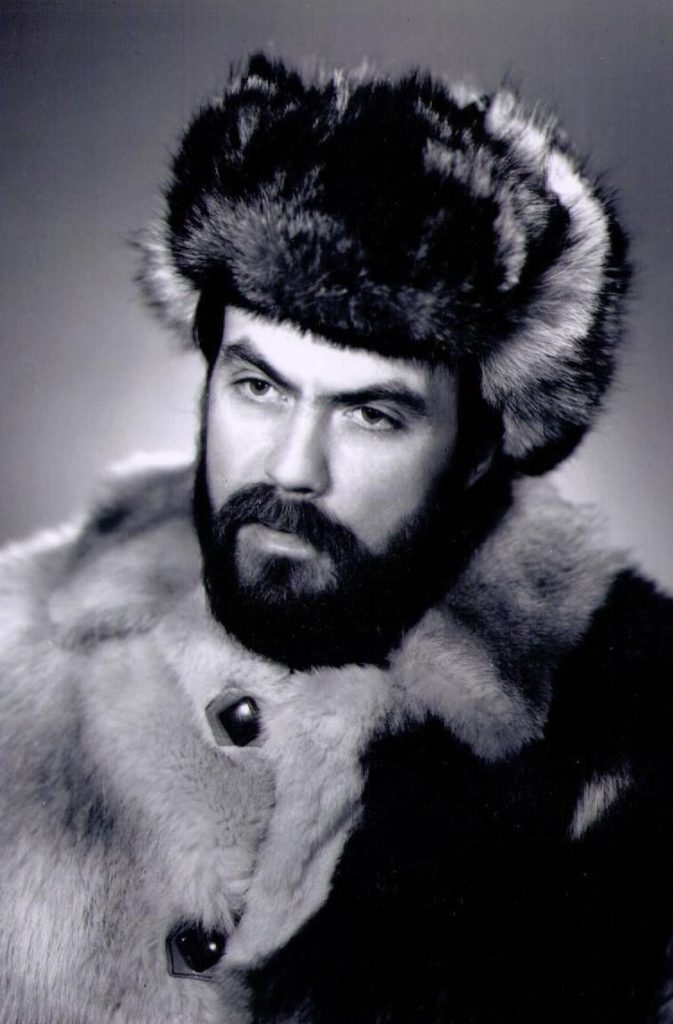

À propos de Nikolaï Baturin

Né en 1936, Nikolaï Baturin a grandi sur les rives du lac Peïpous en Estonie. Après la déportation de son père en Sibérie, il vit chez son grand-père, dans la ferme de Kaluri. Diplômé de l’institut agricole, il étudie à l’école navale et sert dans la marine soviétique, participant à plusieurs expéditions géologiques dans la taïga. Romancier, poète, dramaturge et scénariste, il a vécu retiré sur les rives du lac Võrtsjärv. Inspiré de son expérience, «Cœur d’ourse»(1989) est son premier roman, magistralement traduit en français par Guillaume Gibert. Décédé en 2019, Baturin laisse une œuvre importante inspirée de son expérience dans la taïga. Photo Éditions Paulsen